La guerre franco-thaïlandaise (1940-1941) : contexte, déroulement et conséquences

Introduction

Entre 1940 et 1941, la France de Vichy et la Thaïlande s’affrontèrent dans un conflit bref mais significatif autour de la possession de territoires en Indochine. Ce conflit, souvent oublié, s’inscrit dans le contexte géopolitique de la Seconde Guerre mondiale, marqué par l’effondrement de la France en Europe, la montée de l’influence japonaise en Asie et la volonté thaïlandaise de restaurer les frontières de l’ancien royaume du Siam.

1. Les ambitions territoriales du gouvernement thaïlandais

Sous l’impulsion du maréchal Phibul Songkram, la Thaïlande manifesta une ambition claire : recouvrer les territoires sur lesquels le Siam avait autrefois exercé sa suzeraineté — notamment au Laos, au Cambodge et en Malaisie.

Dans cette optique, Bangkok engagea dès 1940 des négociations diplomatiques avec les grandes puissances. Celles-ci aboutirent, le 12 juin 1940, à la signature à Bangkok de deux pactes de non-agression avec la France et la Grande-Bretagne, ainsi qu’à Tokyo, d’un « traité concernant la continuation des relations amicales et le respect mutuel de l’intégrité territoriale ».

2. L’impact de la défaite française en Europe

La signature de l’armistice franco-allemand du 22 juin 1940 bouleversa la situation en Asie.

Profitant de la faiblesse de la France, le Japon adressa un ultimatum au gouvernement général d’Indochine, exigeant un droit de passage pour acheminer des troupes et du matériel vers la Chine.

La Thaïlande, soutenue discrètement par le Japon, saisit cette occasion pour suspendre la ratification de son accord avec la France et revendiquer la restitution des territoires perdus sur la rive droite du Mékong.

3. Propagande et montée des tensions (été-automne 1940)

L’amiral Jean Decoux, gouverneur général d’Indochine, note qu’« au lendemain de l’armistice, une violente campagne anti-française se déclenchait tout au long du Mékong » (Decoux, À la barre de l’Indochine, Paris, Plon, 1949).

Dès août 1940, des tracts irrédentistes circulaient en territoire indochinois, réclamant la rétrocession du Cambodge et du Laos.

Le 13 septembre 1940, le gouvernement thaïlandais adressa une demande officielle à la France de Vichy pour obtenir la rétrocession des territoires laotiens de la rive occidentale du Mékong, ainsi que les provinces cambodgiennes de Sisophon, Siemréap et Battambang.

Le 17 septembre, le gouvernement français refusa catégoriquement.

Malgré une proposition de négociation transmise par l’amiral Decoux le 14 octobre, le gouvernement Phibul rejeta toute conciliation. Le ministre de la propagande, Luang Wichitwathakan, mena dès lors une campagne anti-française dans les médias, rappelant que ces territoires avaient été « extorqués » à la Thaïlande par l’empire colonial français.

4. Les forces en présence

Au début du conflit, le rapport de forces était relativement équilibré :

- Côté français :

Environ 60 000 hommes (dont 12 000 métropolitains), répartis en 41 bataillons d’infanterie, deux régiments d’artillerie, un bataillon du génie et une centaine d’avions (dont 60 opérationnels).

L’armée française souffrait toutefois d’un handicap majeur : 20 chars seulement, contre 134 pour l’adversaire. - Côté thaïlandais :

Environ 60 000 soldats, organisés en quatre armées, dont la plus importante, l’Armée de Burapha, disposait de cinq divisions.

La force aérienne comprenait environ 200 avions de combat et 120 avions d’entraînement, tandis que la marine possédait une trentaine d’unités, dont deux garde-côtes cuirassés japonais (Thonburi et Sri Ayuthaya), neuf torpilleurs italiens et quatre sous-marins côtiers livrés par le Japon en 1938.

5. Le déclenchement des hostilités

En novembre 1940, alors que l’armée française réprimait une révolte paysanne menée par Trần Văn Giàu, les Thaïlandais multiplièrent leurs incursions en territoire cambodgien.

Le 1er décembre, l’aviation thaïlandaise bombarda Thakhek au Laos, provoquant plusieurs accrochages meurtriers dans la région de Vientiane.

Les raids aériens s’intensifièrent ensuite contre Paksé, Sisophon, Battambang, Stung Treng et Siemréap.

L’aviation française riposta par des bombardements nocturnes sur les villes thaïlandaises de Udon, Sakon Nakhon, Aranya, Nakhon Phanom et Sisaket, mais sans succès notable.

6. Guerre terrestre et répression religieuse

La tension prit également une dimension religieuse.

Les missionnaires français furent expulsés du nord-est de la Thaïlande les 28 et 29 novembre 1940, et plusieurs catholiques siamois furent exécutés pour avoir refusé d’abjurer leur foi.

Au début de janvier 1941, la Thaïlande lança son offensive principale contre le Cambodge, avançant vers Battambang et Samrong. Les forces françaises, bien que courageuses, durent se replier après de violents combats autour de Yang Dang Khum et Phum Preav.

Le 3e Régiment de Tirailleurs Tonkinois (RTT) fut mis en déroute le 17 janvier.

7. La bataille navale de Koh Chang (17 janvier 1941)

Alors que la situation terrestre semblait défavorable à la France, la bataille navale de Koh Chang renversa temporairement la dynamique du conflit.

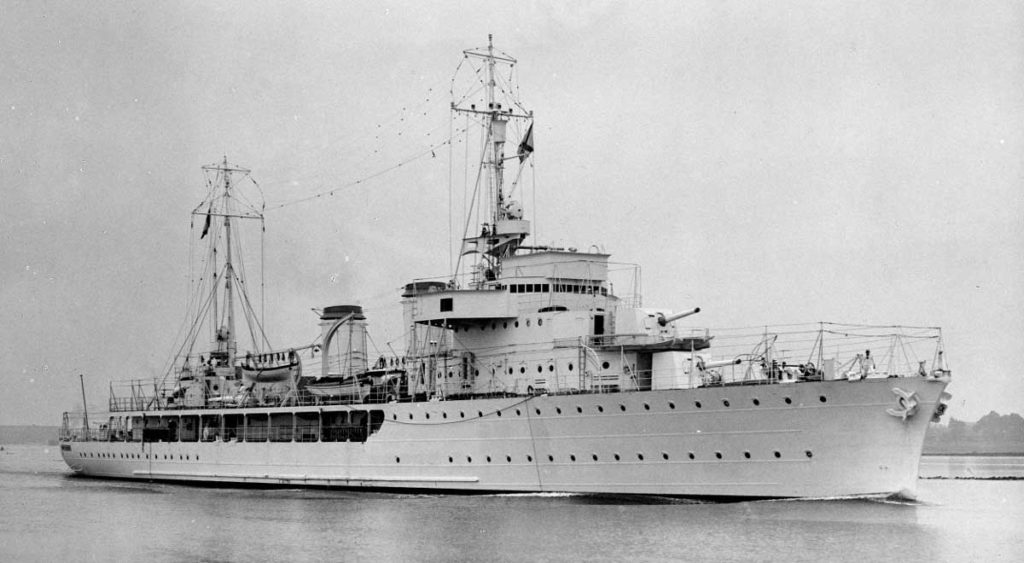

Sur ordre de l’amiral Decoux, le capitaine de vaisseau Bérenger mena une escadre composée du croiseur Lamotte-Picquet et des avisos Dumont-d’Urville, Amiral Charner, Tahure et Marne.

Le 17 janvier 1941, la flotte française engagea le combat dans la baie de Koh Chang.

En moins de deux heures, trois torpilleurs thaïlandais furent coulés (Songkla, Cholburi, Trat) et deux garde-côtes cuirassés (Thonburi et Sri Ayuthaya) furent gravement endommagés.

Les pertes humaines thaïlandaises varient selon les sources : 36 morts selon Bangkok, plus de 300 selon la marine française.

Malgré cette défaite, Radio Bangkok proclama une victoire navale, tandis que l’escadre du Lamotte-Picquet regagnait Saigon, saluée comme triomphatrice.

8. La médiation japonaise et les accords de Tokyo

Le 20 janvier 1941, le Japon proposa une médiation « comminatoire » entre la France et la Thaïlande.

Un armistice fut signé à Saigon le 30 janvier à bord du cuirassé japonais Natori, prévoyant un cessez-le-feu et le retrait de 10 km des troupes de chaque côté.

Le 7 février 1941, une conférence de paix s’ouvrit à Tokyo, présidée par le ministre japonais des Affaires étrangères Yōsuke Matsuoka.

Malgré les réticences françaises, l’arrivée de l’amiral Darlan au gouvernement de Vichy conduisit à une position plus conciliante.

Le 11 mars 1941, un accord sous contrainte fut signé, officialisé le 9 mai 1941.

La Thaïlande obtint alors :

- Les provinces cambodgiennes de Battambang, Siemréap, Kompong Thom et Stung Treng (plus de 50 000 km², 420 000 habitants) ;

- Les territoires laotiens de la rive droite du Mékong (Sayaburi et Champassak).

Les rois du Laos et du Cambodge ne furent pas consultés.

9. Conclusion

La Thaïlande prit ainsi une revanche historique sur la France, soutenue par le Japon, qui profita du conflit pour affermir sa domination en Asie du Sud-Est.

Quelques mois plus tard, le 7 décembre 1941, jour de l’attaque de Pearl Harbor, les troupes japonaises débarquaient au Siam, plaçant Bangkok devant le fait accompli et intégrant de facto la Thaïlande dans la sphère d’influence japonaise.